Dal primo gennaio 2026 le imprese italiane vedranno tornare un meccanismo fiscale che sembrava ormai accantonato. Gli iper-ammortamenti, quella formula che tra il 2017 e il 2019 aveva garantito importanti benefici per chi investiva in tecnologia, faranno la loro ricomparsa. A dirlo è la bozza del disegno di legge di bilancio 2026, che all’articolo 95 prevede proprio questa inversione di rotta.

Non si tratta però di un semplice ritorno al passato. La nuova disciplina si innesta in un contesto mutato, dove i crediti d’imposta Industria 4.0 e Transizione 5.0 – strumenti utilizzati fino al 31 dicembre 2025 – lasceranno spazio a un sistema che molti operatori ricorderanno, ma che presenta alcune differenze sostanziali rispetto al passato. E vale la pena capire come funzionerà davvero, perché i numeri in ballo sono tutt’altro che trascurabili.

🕒 Cosa sapere in un minuto

- Dal 2026 tornano gli iper-ammortamenti per beni strumentali: deduzione fiscale superiore al costo reale.

- Maggiorazioni ordinarie: 180% fino a 2,5M€, 100% tra 2,5-10M€, 50% tra 10-20M€; percentuali applicate per scaglioni, solo ai fini IRES/IRPEF.

- Per la transizione ecologica (“green”): maggiorazioni elevate (220%, 140%, 90%) se si dimostra riduzione dei consumi energetici.

- Agevolabili beni materiali e immateriali Allegato A/B Legge 232/2016. Requisiti: interconnessione e, per fotovoltaico, moduli UE.

- Investimenti validi nel 2026, prenotabili entro il 31/12 con acconto 20%, tempo lungo fino al 30/6/2027.

- Procedura: comunicazione/certificazione su piattaforma GSE, perizia tecnica e documentazione energetica.

- Attenzione a cumulabilità con altri bonus, gestione leasing, cessione beni e certificazione energetica.

- Per il settore agricolo credito d’imposta 4.0 del 40% fino a 1M€.

Il meccanismo della maggiorazione: come funziona

La logica degli iper-ammortamenti è in fondo piuttosto lineare (almeno sulla carta). Un’impresa che acquista beni strumentali nuovi può dedurre fiscalmente più del costo effettivamente sostenuto. Non si parla di un credito da utilizzare in compensazione, ma di una variazione in diminuzione da operare in dichiarazione dei redditi. Questo vale solo ai fini IRES o IRPEF, l’IRAP resta fuori dal gioco.

Le percentuali previste dalla bozza normativa seguono una scala progressiva basata sull’importo complessivo degli investimenti. Per la fascia fino a 2,5 milioni di euro la maggiorazione si attesta al 180% del costo di acquisizione. Significa che un’impresa che spende, poniamo, 1 milione di euro per macchinari 4.0 potrà dedurre fiscalmente 1,8 milioni. Il risparmio d’imposta, con aliquota IRES al 24%, arriverebbe quindi a 192.000 euro.

Nella fascia successiva – quella compresa tra 2,5 e 10 milioni di euro – la maggiorazione scende al 100%. E poi c’è una terza fascia, per investimenti che vanno da 10 fino a 20 milioni, dove la deduzione extra si ferma al 50%. Occorre prestare attenzione al fatto che queste percentuali si applicano per scaglioni (un po’ come accade con le aliquote IRPEF progressive).

Esempio pratico di calcolo

Proviamo a immaginare un caso concreto per chiarire il meccanismo. Un’azienda manifatturiera decide di investire 7 milioni di euro in nuovi macchinari interconnessi durante il 2026. Come si calcola la maggiorazione complessiva?

I primi 2,5 milioni beneficiano della maggiorazione al 180%, quindi: 2,5 x 1,8 = 4,5 milioni di deduzione fiscale. I restanti 4,5 milioni (7 – 2,5) rientrano nella fascia al 100%, quindi: 4,5 x 2 = 9 milioni. La deduzione fiscale complessiva sarà quindi 4,5 + 9 = 13,5 milioni contro un investimento effettivo di 7 milioni.

Il beneficio fiscale effettivo? Con aliquota IRES del 24%, parliamo di un risparmio di circa 1,56 milioni di euro da spalmare negli anni di ammortamento del bene.

I beni che rientrano nell’agevolazione

Non tutti gli investimenti possono beneficiare degli iper-ammortamenti 2026. La normativa riprende sostanzialmente il perimetro già tracciato per i crediti d’imposta Industria 4.0, facendo riferimento agli allegati A e B della Legge 232/2016 (la cosiddetta legge di bilancio 2017 che introdusse per la prima volta gli iper-ammortamenti).

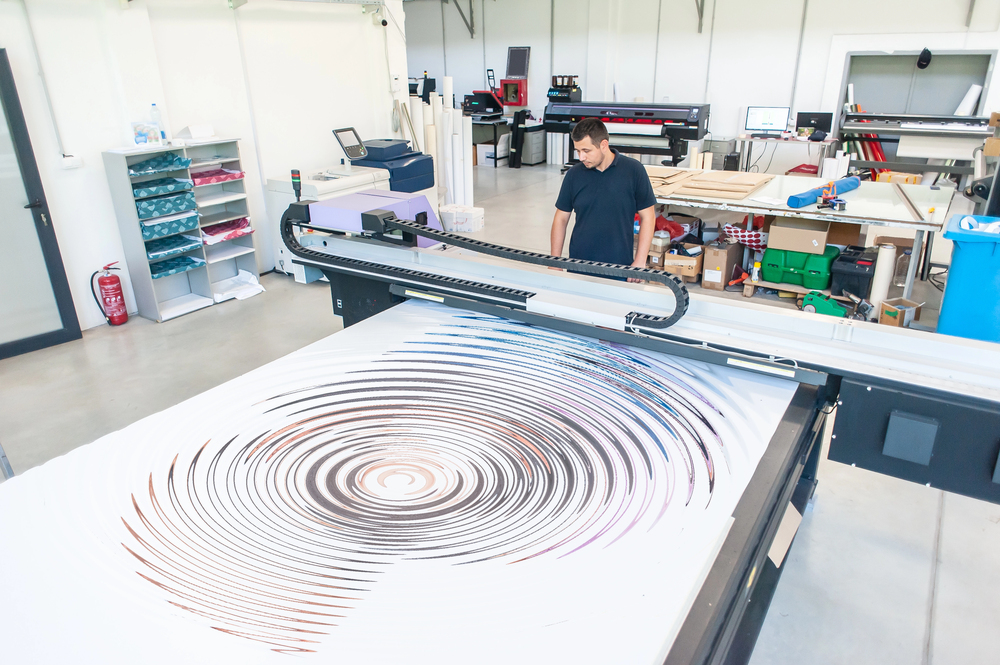

Si parla quindi di beni materiali strumentali – parliamo di macchine utensili, robot, sistemi di movimentazione automatizzati – che devono essere interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. L’interconnessione resta un requisito fondamentale, come lo era ai tempi dei primi iper-ammortamenti.

Ci sono poi i beni immateriali, quelli dell’allegato B: software, sistemi e piattaforme per l’interconnessione. Anche questi devono essere funzionali alla trasformazione tecnologica in chiave 4.0.

Una categoria che merita attenzione particolare riguarda gli investimenti destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili. Qui parliamo di impianti fotovoltaici, sistemi di accumulo dell’energia prodotta, e via dicendo. Ma attenzione: per il fotovoltaico il legislatore ha posto un paletto preciso. Sono ammissibili solo gli impianti con moduli che rispettano i criteri dell’articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c) del DL 181/2023 (quello convertito nella Legge 11/2024). In pratica, moduli prodotti nell’Unione Europea con determinati standard qualitativi.

Maggiorazioni potenziate per la transizione ecologica

Fin qui abbiamo parlato delle percentuali “ordinarie”. Ma la bozza del DDL prevede qualcosa in più per chi fa investimenti legati alla transizione ecologica. E qui le percentuali salgono in modo significativo: si passa al 220% per la prima fascia (fino a 2,5 milioni), al 140% per la seconda (da 2,5 a 10 milioni) e al 90% per la terza (da 10 a 20 milioni).

Per accedere a queste maggiorazioni “green” serve però dimostrare una riduzione dei consumi energetici. Secondo quanto previsto dall’art. 95 della bozza, occorre conseguire una riduzione almeno del 3% dei consumi energetici della struttura produttiva nel suo complesso. In alternativa, va bene anche una riduzione del 5% riferita specificatamente ai processi interessati dall’investimento.

C’è da dire che nella prassi dimostrare questi risparmi energetici non è sempre semplice. Servono misurazioni, attestazioni, documentazione tecnica. Ma il legislatore ha previsto due ipotesi dove la riduzione si considera automaticamente conseguita.

Prima ipotesi: si acquistano beni materiali dell’allegato A in sostituzione di macchinari con caratteristiche tecnologiche analoghe che risultano completamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio. Il ragionamento è logico – un macchinario nuovo consuma meno di uno vecchio già completamente ammortizzato.

Seconda ipotesi: progetti di innovazione realizzati tramite una ESCo (Energy Service Company) con un contratto di tipo EPC (Energy Performance Contract) che preveda espressamente l’impegno al raggiungimento della riduzione energetica richiesta. In questo caso è la società di servizi energetici a garantire il risultato.

Tempistica e termini di prenotazione

Gli investimenti agevolabili sono quelli effettuati nell’arco del 2026. Più precisamente, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026. Ma come già accaduto con i crediti d’imposta 4.0, è previsto anche un termine lungo al 30 giugno 2027.

Per beneficiare di questa finestra temporale estesa serve però aver “prenotato” l’investimento entro il 31 dicembre 2026. Come? L’ordine deve risultare accettato dal venditore e occorre aver versato acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione. È una formula già nota agli operatori, replicata anche per gli iper-ammortamenti.

Vale la pena sottolineare che si tratta comunque di un’agevolazione temporalmente circoscritta. Non c’è, almeno nella bozza attuale, una prospettiva di proroga oltre il 30 giugno 2027. Chi vuole approfittarne deve quindi pianificare gli investimenti con una certa attenzione ai tempi.

Le procedure per accedere al beneficio

Qui c’è un elemento di discontinuità rispetto ai vecchi iper-ammortamenti del 2017-2019. All’epoca bastava la perizia tecnica giurata (o l’autocertificazione per investimenti sotto i 300.000 euro) da conservare agli atti e mettere a disposizione in caso di controllo.

La nuova disciplina prevede invece un iter più strutturato, sulla falsariga di quanto già sperimentato con i crediti Transizione 5.0. Sarà necessario presentare comunicazioni e certificazioni telematiche attraverso una piattaforma sviluppata dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici). Un decreto ministeriale attuativo definirà nel dettaglio modelli standardizzati e modalità operative.

Questo significa che ci sarà un passaggio in più, una procedura da seguire. Nella pratica professionale si osserva spesso come questi adempimenti burocratici possano creare qualche rallentamento, specie nelle prime fasi di applicazione della norma quando le piattaforme sono ancora rodaggio. Sarà importante monitorare le istruzioni operative che verranno pubblicate.

Le soglie di investimento e la graduazione del beneficio

Proviamo a mettere ordine con uno schema che riassume le varie fasce di investimento e le relative maggiorazioni previste.

| Fascia di investimento | Maggiorazione ordinaria | Maggiorazione green |

|---|---|---|

| Fino a 2.500.000 euro | 180% | 220% |

| Da 2.500.001 a 10.000.000 euro | 100% | 140% |

| Da 10.000.001 a 20.000.000 euro | 50% | 90% |

Come si può notare, il differenziale tra maggiorazione ordinaria e maggiorazione green è piuttosto significativo. Sulla prima fascia parliamo di 40 punti percentuali di differenza (180% contro 220%). Questo rende particolarmente conveniente, almeno sulla carta, orientare gli investimenti verso soluzioni che garantiscano un risparmio energetico certificabile.

Un caso particolare: il settore agricolo

All’articolo 97 della bozza di DDL (sempre secondo quanto circolato nelle ultime settimane) compare un’altra disposizione che merita attenzione. Per le imprese del settore agricolo è previsto uno specifico credito d’imposta 4.0 nella misura del 40% per investimenti fino a 1 milione di euro effettuati nel 2026.

Si tratta di uno strumento diverso dagli iper-ammortamenti. Il credito d’imposta si utilizza in compensazione tramite modello F24, mentre la maggiorazione degli ammortamenti opera come variazione in diminuzione del reddito imponibile. Due meccanismi diversi, che testimoniano una certa attenzione del legislatore verso un comparto specifico dell’economia italiana.

Non è ancora chiarissimo se le imprese agricole potranno scegliere tra le due opzioni o se il credito d’imposta costituisca l’unica via percorribile per il settore primario. Le disposizioni attuative dovranno chiarire questo aspetto.

Confronto con i precedenti crediti d’imposta

Gli iper-ammortamenti 2026 prendono il posto di strumenti che hanno accompagnato le imprese negli ultimi anni. I crediti d’imposta Industria 4.0 (previsti dalla Legge di Bilancio 2021 e prorogati fino al 2025) garantivano aliquote differenziate: il 20% per investimenti fino a 2,5 milioni, il 10% da 2,5 a 10 milioni, il 5% da 10 a 20 milioni.

Il credito Transizione 5.0, introdotto dalla Legge di Bilancio 2024, prevedeva percentuali ancora più elevate (fino al 45%) ma con vincoli stringenti legati al risparmio energetico e con una dotazione finanziaria limitata che ha creato non pochi problemi di accesso.

Rispetto ai crediti d’imposta, gli iper-ammortamenti presentano un vantaggio: non ci sono limiti di plafond complessivo. Il beneficio fiscale si spalma negli anni di ammortamento del bene, quindi il suo impatto sul bilancio dello Stato è più dilazionato nel tempo. Di contro, per le imprese il vantaggio finanziario immediato è minore rispetto a un credito utilizzabile subito in compensazione.

Aspetti tecnici e contabili da considerare

Dal punto di vista contabile e dichiarativo, gli iper-ammortamenti comportano alcuni accorgimenti tecnici. La maggiorazione è extracontabile. Significa che in contabilità si continua ad ammortizzare il bene secondo le normali aliquote civilistiche e fiscali. La deduzione aggiuntiva viene recuperata attraverso una variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi (modello Redditi SC o PF a seconda della natura giuridica dell’impresa).

Occorre tenere traccia analitica di questi importi perché la maggiorazione si spalma negli anni seguendo il piano di ammortamento del bene. Se un macchinario si ammortizza in 10 anni, anche la deduzione extra derivante dall’iper-ammortamento andrà ripartita su 10 anni.

Un aspetto spesso trascurato riguarda la gestione dei beni in leasing. La bozza normativa fa riferimento anche ai “canoni di locazione finanziaria”. Quindi presumibilmente l’agevolazione sarà accessibile anche per i beni acquisiti tramite contratto di leasing, con la maggiorazione che si applicherà sui canoni dedotti fiscalmente. Ma serviranno chiarimenti ufficiali su questo punto.

Le criticità interpretative da monitorare

Come spesso accade con le norme tributarie, anche questa disciplina presenta alcune zone grigie che probabilmente richiederanno interventi chiarificatori (circolari dell’Agenzia delle Entrate, FAQ, risposte a interpelli).

Un primo aspetto riguarda la cumulabilità con altri benefici fiscali. Si possono cumulare gli iper-ammortamenti con il credito R&S? E con altre agevolazioni regionali o settoriali? La norma non lo dice espressamente.

Altro tema: la cessione dei beni prima della conclusione del periodo di ammortamento. Cosa succede alla maggiorazione residua? Nei precedenti iper-ammortamenti 2017-2019 non c’erano meccanismi di recupero specifici, ma il tema merita attenzione.

Poi c’è la questione della certificazione energetica per accedere alle maggiorazioni “green”. Chi può rilasciare queste certificazioni? Con quali metodologie si misurano i risparmi? Il decreto attuativo dovrà fornire risposte precise, altrimenti si rischia di creare incertezze applicative che scoraggiano l’utilizzo dell’agevolazione.

Prospettive e valutazioni di convenienza

Dal punto di vista delle imprese, gli iper-ammortamenti 2026 rappresentano sicuramente un’opportunità da valutare con attenzione. Il beneficio fiscale può essere rilevante, specie per investimenti di dimensioni significative.

Proviamo a ragionare su un investimento da 15 milioni di euro in macchinari 4.0 interconnessi con caratteristiche green. Applicando le maggiorazioni potenziate: primi 2,5 milioni al 220% = 5,5 milioni di deduzione; successivi 7,5 milioni al 140% = 10,5 milioni; ultimi 5 milioni al 90% = 9,5 milioni. Totale deducibilità fiscale: 25,5 milioni contro 15 milioni di investimento effettivo.

Il risparmio d’imposta complessivo, nell’arco degli anni di ammortamento, ammonterebbe a circa 2,52 milioni di euro (il 24% di 10,5 milioni, cioè la differenza tra 25,5 e 15). Non sono certo bruscolini.

Va però considerato che questo risparmio si materializzerà gradualmente negli anni, non immediatamente. E che richiede comunque la capacità dell’impresa di produrre reddito imponibile da cui dedurre le maggiorazioni. Un’impresa in perdita fiscale non trarrebbe beneficio immediato dall’agevolazione.

Riflessioni conclusive sul quadro normativo

Il ritorno agli iper-ammortamenti segna un cambio di filosofia nella politica industriale italiana. Dopo anni di crediti d’imposta, si torna a uno strumento che agisce sul versante della deducibilità fiscale anziché su quello della compensazione diretta.

Le ragioni di questa scelta sono probabilmente legate alla sostenibilità finanziaria della misura per i conti pubblici. I crediti d’imposta hanno un impatto immediato sul bilancio dello Stato, mentre le maggiorazioni degli ammortamenti diluiscono questo impatto negli anni.

Resta da vedere come il mercato e le imprese reagiranno. Molto dipenderà dall’effettiva semplicità delle procedure di accesso, dalla chiarezza delle istruzioni operative, dalla tempestività con cui verranno emanati i decreti attuativi. La bozza del DDL di bilancio è appunto solo una bozza. Il testo definitivo potrebbe subire modifiche durante l’iter parlamentare.

E poi c’è il tema dell’orizzonte temporale. Un’agevolazione limitata al solo 2026 (con coda al primo semestre 2027) è certamente meglio di niente, ma rende difficile una programmazione strategica di lungo periodo per le imprese. Sarebbe auspicabile una maggiore stabilità e certezza nel tempo per questo tipo di strumenti.